ترددت كثيراً قبل الكتابة، إذ لا أرى في ما سأكتبه شيئاً مثيراً، ولا أجد في قصتي وجعاً يفوق وجع الآخرين، فالقصة مكررة ومتشابهة مع قصص آلاف المنازل الفلسطينية المهدمة، بتفاصيل وذكريات متعددة، وهناك من القصص ما هو أكثر إثارة ووجعاً من قصتي، لكن الحنين إلى الماضي لم يترك لي حرية الاختيار.

كنا قد نزحنا قسراً في بداية حرب الإبادة كباقي الجيران وسكان الحي، وتركنا البيت وذهبنا، ولم نأخذ معنا شيئاً، إذ كنا مخطئين حين اعتقدنا أن الخروج مؤقت والعودة ستكون بعد أيام قليلة، ولم نكن نتخيل في تلك اللحظة أن تمتد فترة النزوح إلى خمسة عشر شهراً متتالية، وما إن عدنا، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، حتى كدنا لا نصدق ما رأيناه؛ لم نجد شيئاً، ولم نرَ أثراً للمكان.

كنا نأمل أن نجد بعضاً من الشقق في المبنى، أو على الأقل غرفة في كل شقة تؤوي أمي وأفراد أسرتي وأسرة أخي، لكن شيئاً من هذا لم يكن، فما حدث يفوق الخيال والتصور، ولم يقتصر الهدم على بيت العائلة أو بيت للجيران هنا وآخر هناك، فالحي بالكامل مدمَر، والمباني والعمارات والبيوت فيه مهدمة، وتحولت إلى أكوام من الركام المتناثرة، وبدى الحي الساحلي خراباً وكأنه لم تكن فيه حياة.

حتى المقبرة الخاصة بعائلة شملخ لم يعد لها أثر، فأضحى الشيخ عجلين منطقة منكوبة، وكأنه حي أشباح، بعدما كان حياً هادئاً وجميلاً؛ فموقعه الساحلي المحاذي للبحر غربي مدينة غزة تحيطه من كل جانب كروم العنب والتين، إذ كان يُشتهر بزراعتها. أمّا نحن الناجين من حرب الإبادة، والعائدين إلى حيث كنا، فقد صرنا مشردين، بلا بيت ولا مأوى ولا طعام أو ماء أو كهرباء، وبالكاد توجد مساحات مبعثرة لإقامة عدد قليل من الخيام، وأصبحنا لاجئين نبيت في خيام؛ إنها “النكبة” بعد العودة.

صرنا نطالب بسرعة تهيئة الأرض وإزالة أكوام الركام أو إزاحتها ليتسنى نصب خيام إضافية تستوعب مَن بقي نازحاً منتظراً العودة إلى مكان سكنه في حال توفرت له خيمة تؤويه حتى وإن كان ذلك فوق أنقاض بيته المهدوم.

إن جرائم هدم البيوت وتهجير الفلسطينيين قسراً شكّلت أحد أبرز أوجه حرب الإبادة الصهيونية. كان لنا هنا بيت للعائلة، مكون من ست طبقات، وكل طبقة فيه عبارة عن شقة واحدة، فصار البيت بشققه المتعددة ركاماً من تراب وحجارة.

ولم يكن البيت مجرد حوائط وجدران، أو مأوى ومكاناً للسكن في حي جميل وسط عائلة شملخ الكريمة وبين جيران أعزاء، نحبهم ونحترمهم ونشتاق إلى مجالستهم، بل أيضاً كان البيت يعني الأمن والأمان، والحب والدفء والطمأنينة، وفيه تجتمع كل الذكريات والحكايات التي يصعب حصرها، وفي كل ركن فيه كانت لنا ذكرى، ولكل ذكرى حكاية، وفي زوايا الحي ومع كل جار قصة ورواية؛ هنا كانت لنا آمال كثيرة وأحلام كبيرة وتطلعات عديدة.

لذا، فقد كان الحزن شديداً والوجع كبيراً والألم عميقاً حد البكاء، وقد بكينا بصمت مراراً، وأمام الآخرين نكابر دوماً ونخفي دموعنا وراء عبارة “الحمد لله، المال معوض وربنا يعوضنا خيراً.” فما أصعب أن ترى بيتك وقد صار كومة من الحجارة، ومخزون ذكرياتك هو الآخر هُدم ودُفن بين حجارته المتناثرة، وهذا ليس بتعذيب عادي، إنما هو أفظع أشكال التعذيب الجماعي الذي سيبقى يُلازمنا ويؤلمنا طويلاً.

فقدنا بيتاً، وبفقدانه فقدنا معه أشياء مادية عديدة من أثاث وأجهزة حاسوب وأجهزة كهربائية وأدوات أُخرى، وفقدنا معه أملاكاً كثيرة ومقتنيات قيّمة وثمينة، فضلاً عن ملابس ووثائق وشهادات وأشياء جميلة، بالإضافة إلى صور ذات دلالات ومدلولات عظيمة.

ودُفنت تحت أنقاضه مجموعة كبيرة من الكتب والدراسات والقصص والمنشورات الورقية، بعضها يمكن أن نجد له بديلاً ورقياً أو نسخاً إلكترونية، وبعضها الآخر سيكون من الصعب تعويضه، وربما لا يتم تعويضه أبداً.

بدايةً، كان من الصعب أن نستوعب ما نراه ونسمعه؛ فقد فقدنا التفاصيل الصغيرة التي تشعل في القلب حنيناً إلى الماضي، وفقدنا بيتاً لم يُبنَ بسهولة، إنما كان بناؤه صعباً ومرهقاً، وتكاليفه كانت هي الأُخرى عالية وثقيلة. ويعود قرار شراء قطعة أرض صغيرة وبناء بيت عليها إلى 20 ماي 1985، حين تحرر أبي - رحمة الله عليه - من سجون الاحتلال الصهيوني ضمن صفقة تبادُل الأسرى الشهيرة، بعد أن أمضى ما يزيد على 15 عاماً. كنا حينها نسكن بيتاً قديماً جداً في حي بني عامر العتيق بالإيجار، حيث يفوح من أزقته عبق التاريخ، في محلة الدرج شرقي مدينة غزة هاشم.

وكنا، والأهل والجيران هناك، في قمة السعادة بتحرره، وفي وقت كان الجميع مشغول فيه باستقبال المهنئين، كان أبي المحرَر من السجن حديثاً يفكر في كيفية الانتقال إلى السكن في بيت آخر وأفضل، ومِلْكٍ للعائلة وليس بالإيجار، للتخفيف من معاناة الأسرة التي لطالما عانت خلال فترة سجنه الطويلة، ثم بدأ في التعبير عن ذلك جهاراً، ولم ندرك حينها حجم ما كان يملكه من إرادة وما يتمتع به من إصرار في هذا الشأن، لذا كنا نرى ذلك مجرد وعد يصعب تحقيقه في المدى القريب، في ظل محدودية الدخل وشحّ الإمكانات المتوفرة، وقد كان ما يصل إلينا من منظمة التحرير الفلسطينية يكاد لا يسد الرمق، وشأننا شأن عائلات الأسرى الآخرين، وكنا وقتذاك نصنَف كأُسرة فقيرة، والفقر ليس عيباً نخجل منه.

ومرَّت الأيام وازدادت الأوضاع صعوبة، إذ اعتُقل أخي الوحيد جمال بعد عام ونيف من تحرُر أبي، وبعده اعتُقلتُ 4 مرات، لنمضي معاً أعواماً عديدة في سجون صهيونية متباعدة، وأحياناً في أقسام متجاورة، وفي كل زيارة كان يردد على مسامع كل منا وعده المكرر: “ستخرجان من السجن إلى بيت جديد.” وفي ربيع 1994، كان موعدنا مع التحرر من السجن، وقد صدق وعده، ليخرج كل منا من السجن إلى البيت الجديد الواقع في حي الشيخ عجلين الساحلي غربي مدينة غزة.

حينها فقط أدركنا معنى الأبوة وهمومها، وأيقنّا كم أبي عظيم بعدما عرفناه أنموذجاً في النضال والتضحية، ولا سيما بعدما علمنا أن عملية البناء وما اعتراها من صعوبات كانت شاقة للغاية.

كان خروجنا من السجن بمثابة ولادة جديدة وبدء حياة مختلفة في ظل وجود السلطة الوطنية الفلسطينية، فكانت فرحتنا كبيرة بالحرية، وازدادت فرحتنا بدخول البيت الجديد، ولم نسأل وقتذاك كيف وفّر أبونا المال لشراء قطعة الأرض وإنشاء بيت عليها، وفيما بعد، عرفنا أن تجسيد ذلك لم يكن بالشيء العادي، إنما كان الأمر صعباً للغاية، ومسيرة البناء كانت شاقة، وقد حرم أبونا نفسه من أشياء كثيرة، وتحمّل أعباء كبيرة لنرى هذه اللحظة التاريخية.

هذا بالإضافة إلى أنه حمل على كاهله ديوناً ثقيلة، تمكنّا، والحمد لله، من سدادها خلال بضعة أعوام، بفضل ما كان يتمتع به أبونا - رحمة الله عليه - من إرادة قوية وإصرار قلّ مثيله.

العودة بعد النزوح القسري..

عُدنا، بعد 15 شهراً، إلى بقايا البيت المهدوم ننبش في الذاكرة ونعيد الذكريات، فما زلت أتذكر اللحظة الأولى التي دخلتُ فيها البيت محرراً من السجن بعد اعتقال دام لأعوام، وعلى جدرانه نقشتُ أحلامي، وفي هذه الغرفة نمتُ في جوار أبي وأمي وأخي، وفي الأُخرى تزوجتُ وأنجبت أولادي، وهناك لعبتُ وضحكتُ مع أبنائي، وفي الطبقة الأُخرى كان يسكن أخي جمال مع أُسرته، وكنت أسعد برؤيته صباحاً ومساءً، وهناك في الأعلى، وقبل الحرب بأشهر قليلة، أتممتُ أنا وأخي بناء شقق جديدة خُصصت للأولاد، وفي الطبقة الأرضية كانت تسكن أمي ويرافقها كل ليلة أحد الأبناء. وهنا حيث ما زلتُ أتذكر والدي وهو مسجى بين جدرانه على فراش الموت، وحين خرج ولم يعد.

ذكريات كثيرة هنا، وما زلت أذكر أيضاً حين كنت أجلس أمام شاشة الكمبيوتر وبين الورق الأبيض لرصد أخبار الأسرى وتوثيق مجريات الأحداث تارة، ولقراءة الكتب والقصص والاطلاع على التقارير وتصفُح مواقع التواصل الاجتماعي تارة أُخرى.

وما زلت أذكر أشجار النخيل والتين والجوافة والزيتون والمانجو التي لطالما أكلت من ثمارها، وأمام تلك الحديقة البسيطة جلست وارتشفت القهوة بمتعة مع مَن أحببت، وتحت شجرة الظل، التي زرعها أبي أمام البيت، اجتمعت كثيراً مع الجيران والأصدقاء، منهم من استشهدوا خلال الحرب ورحلوا إلى الأبد.

وما زلت أذكر أشياء كثيرة وأحداثاً عديدة. يا الله كم هي الأيام جميلة تلك التي عشناها هنا في هذا البيت ومع الجيران وسط هذا الحي الساحلي الهادئ! كما عاد الأبناء إلى المكان، وأول ما فعلوه، غرسوا علم فلسطين فوق الأنقاض.

عادوا هم الآخرون ليعيدوا ذكريات طفولتهم وذكرياتهم مع الجيران وبين جدران البيت الذي وُلدوا وترعرعوا فيه، ويبحثون بين الحجارة المتناثرة عن بقايا لأوراق ووثائق متطايرة، وشهادات مدرسية وجامعية تخصهم، وعن كتب ودراسات تفيدهم، أو يتمكنوا من انتشال بعض حاجاتنا الخاصة وقِطَع من ملابسنا ومقتنياتنا وأغراضنا الشخصية من تحت أنقاض البيت، وكلما عثروا على شيء، وإن بدى صغيراً أو بسيطاً، تجدهم يفرحون ويهللون، وأحياناً يرقصون طرباً.

وفي بعض الأحيان، يبحث جميعنا عن قِطَع من الخشب، وهي بقايا للأثاث والأبواب الخشبية، فننتشلها لنوقد بها ناراً، كي نطهو الأكل ونُطعم الأسرة.

يا الله! ماذا حل بنا؟ وإلى أين وصل حالنا؟ وماذا فعلت بنا الحرب؟ لقد فقدنا المأوى والمسكن، وفقدنا البيوت وما فيها، وبتنا نفرح حين نفلح في انتشال بقايا صغيرة بين الركام المتناثر أو تحت أطنان الأنقاض. وبالمناسبة، هذا حال كل الذين التي هُدمت بيوتهم، ولا أعرف إن كان هذا يقيناً بدفع الثمن وتسليماً بالقدر.

فهل هذا قدرنا في فلسطين، أم هي القدرة الفائقة التي يتمتع بها شعبنا؟ وهل نحن جزء من هذا في تحمُّل الصدمات وتجاوُز الأزمات وسرعة التكيف مع الواقع على الرغم من مأساته، أم هو الاثنان معاً؟ قُدِّر لنا أن نكون شهوداً، نحن الناجين من حرب الإبادة الصهيونية على غزة، ومن هُدمت بيوتهم، والحقيقة أني كنت ماضياً أتألم حين أرى بيتاً يُهدم والعائلة تُشرد، وحاضراً ازددت ألماً بعدما أصابني الوجع، فصرت أكثر إحساساً بوجع الآخرين أمثالي، وأكثر التصاقاً بمَن آلمهم الهدم مثلي، من دون أن نفقد الأمل في مستقبل أفضل، فنحن لا نعترف بأن الآمال تتبخر مع الرمال المتطايرة والحجارة المبعثرة، وأن الأحلام تُدفن بين الركام المتناثر وتحت أنقاض البيوت المدمرة.

هنا كنا وكانت الآمال والأحلام. وهنا كان لنا بيت وكنا نسكنه، فذهب البيت وبقي الوطن يسكننا، فليس لنا من وطن سواه. ويحضرني هنا ما قاله الأديب الفلسطيني غسان كنفاني: لقد أخطأنا حين اعتبرنا أن الوطن هو الماضي فقط.. فالوطن هو المستقبل.

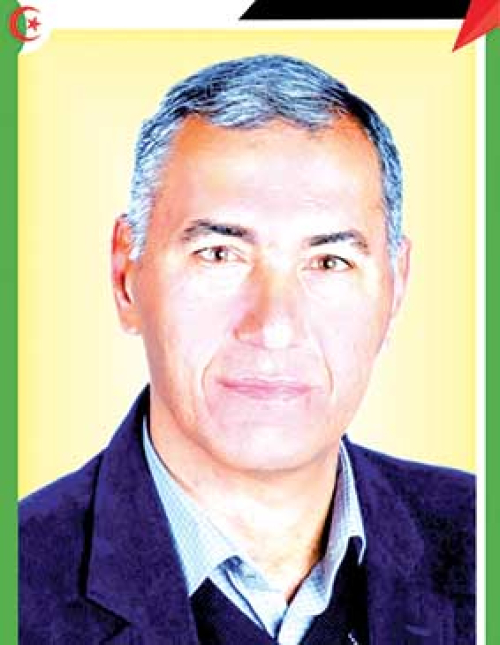

- عن الكاتب: عبد الناصر فروانة: أسير محرَّر، ومختص بشؤون الأسرى، وعضو المجلس الوطني الفلسطيني، ورئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحرَّرين، وعضو لجنة إدارة هيئة الأسرى في قطاع غزة. ولديه موقع شخصي اسمه: فلسطين خلف القضبان.